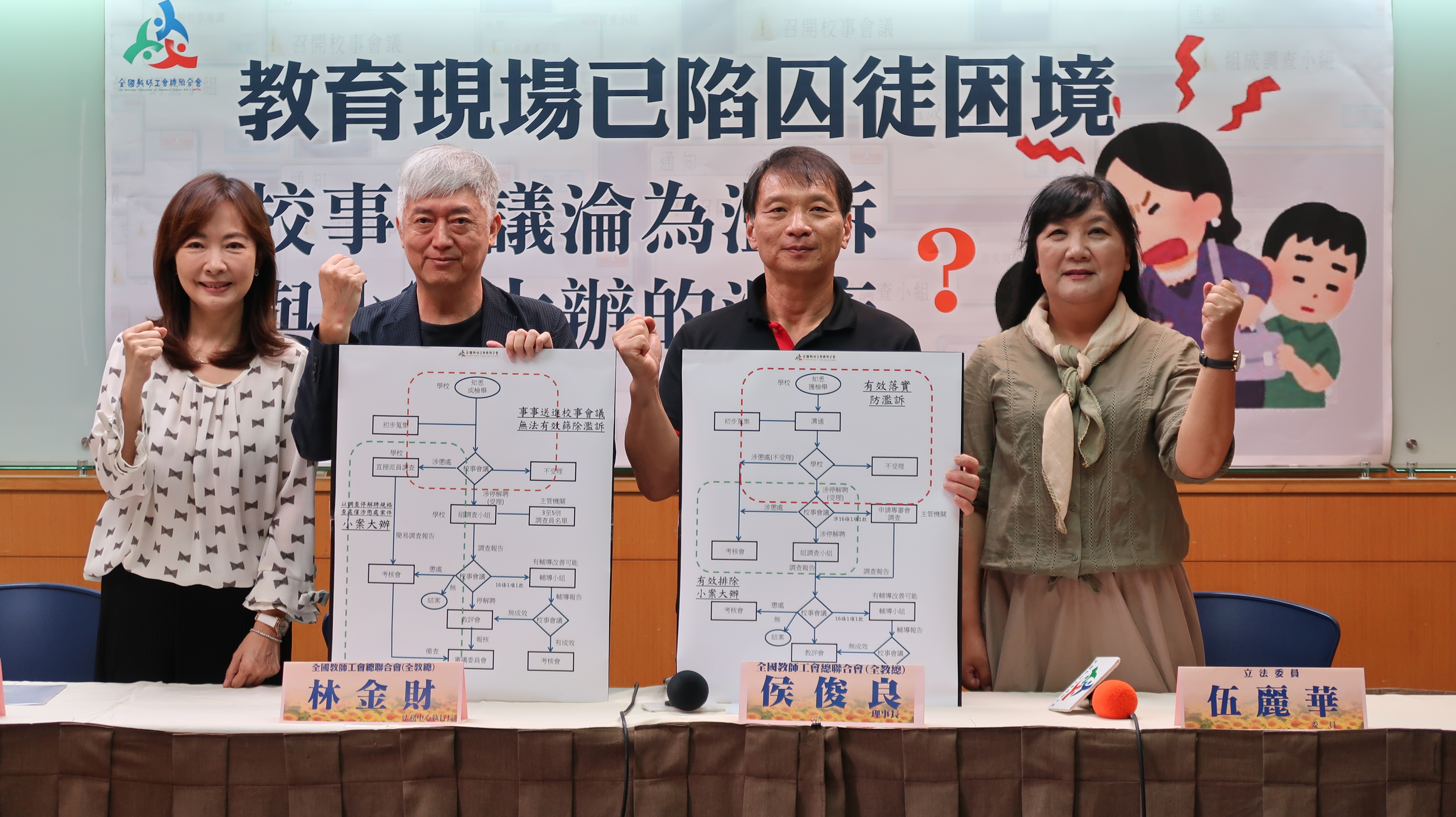

全教總:教育現場已陷囚徒困境

校事會議淪為濫訴與小案大辦的溫床?

在當今台灣的教育現場,教師與家長彷彿陷入一場無形的「囚徒困境」。家長對教學與輔導充滿不信任,動輒以投訴作為武器;教師則因動則得咎而採取防衛主義,教學熱情逐漸消磨。這種互不信任的惡性循環,根源之一正是校事會議制度的扭曲運作。

《解聘辦法》已逾越法律授權,小案大辦

2019年修正《教師法》著眼處理「不適任教師」疑似情事。修法後授權訂定之高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法(簡稱《解聘辦法》)規定,學校接獲檢舉後,召開校事會議審議,決定是否組成調查小組。這聽起來頗為嚴謹,目的是避免校長恣意決定,並確保程序公正。2024年再修正《解聘辦法》,明定學校決定受理後,七個工作日內召開校事會議決定調查方式,除原有調查小組調查機制外,並納入僅涉及考核辦法未達停解聘之案件,定有「學校直接派員調查,簡易調查報告送考核會審議,尚須將報告與紀錄報主管機關備查」之新一軌調查機制。

然而,實務運作卻遠離初衷。2020年以來,校事會議受理案件數激增,根據教育部數據, 2024至2025年受理並完成調查案件數769件中,直接派員調查511件,組調查小組調查258件,最終停解聘26件,這意味著,大多數案件屬懲處事件或是不成立,但調查過程卻耗費學校天文數字的行政資源與人力。教師在漫長的調查中疲於奔命,士氣崩潰;家長則因零成本投訴而得寸進尺。這種現象,正是教育現場陷入囚徒困境的縮影。

校園信任消磨,教育現場陷入囚徒困境

囚徒困境的經典比喻是:兩個囚徒若互相信任、不互相出賣,就能獲輕判;但出於自保,每人都選擇出賣對方,導致雙輸。在教育現場,這轉化為家長與教師的互不信任。家長不信任教學與輔導而投訴。即使是無實質證據的陳情,學校也須受理,否則面臨行政責任,從投訴案件81.9%受理比例可證。聘請外部調查小組須花數月時間訪談證人、調閱錄音,結果往往證明無不適任情事,但教師的名聲已受損,教學熱情蕩然無存。

教師端則被迫採取防衛主義。動則得咎的恐懼,讓他們在課堂上如履薄冰。這種防衛姿態,無異於自綁手腳。教育現場本該是師生互信的園地,如今卻充斥猜忌與恐慌,教育成為最大受害者。

導正《解聘辦法》調查機制,當務之急

校事會議制度的缺陷,更是放大這困境的催化劑。首先,它助長濫訴文化。這種零成本、高報酬的投訴機制,讓家長視校事會議為「萬靈丹」,無視其對教育現場的破壞力。小案大辦,不僅浪費公帑,更摧毀教師尊嚴,讓教育現場瀰漫寒蟬效應。教育部雖於2025年10月發函詳列《解聘辦法》受理條件,試圖防濫訴,但這僅是權宜之計,無法根治問題。教育現場的困境,非單一制度可解,而是系統性危機。校事會議雖有初衷,但其運作已偏離軌道,成為濫訴的溫床。

立委伍麗華表示,針對校事會議,她在今年5月及10月都有提出質詢,要求教育部處理匿名投訴、統計校事會議案件的數據。而如今,教育部雖已提出校事會議的修正方向,但立委伍麗華仍認為有三項可精進之處,一是調查結果不成立的老師,應回復名聲還給全薪;二是教育部調查人才庫,應有利益迴避、回流訓練及淘汰機制;最後則是針對重複投訴不應受理,但家長的救濟權也應一併考慮。伍麗華表示,接受過許多校事會議案件的陳情,明白老師的壓力與家長的焦慮都是真實存在,盼制度能給予親師一個更安穩的環境。

立委郭昱晴表示,教師因害怕被濫訴而不敢積極教學,教育現場陷入「信任危機」。她在教文委員會即多次要求改革,教育部已承諾年底修法,限縮送校事會議案件。立委郭昱晴再次呼籲教育部,修法應回歸比例原則與專業精神,明訂分級處理與前置溝通機制,讓教育重建信任,讓老師安心教、學生安心學。

全教總認為要走出囚徒困境,首要重建信任,鄭英耀部長所謂的精進方案,萬不可頭痛醫腳。首先,教育部應嚴格修法,提高投訴門檻:要求實名制、初步證據篩選,避免匿名濫訴。其次,應簡化程序,小案由行政溝通機制讓家長了解教學脈絡,減少誤解,或學校內部行政調查處理,無需為懲處案件在《解聘辦法》鉅細靡遺制定調查程序。大案才啟動校事會議調查,減輕行政負荷。全教總主張:

1.匿名不受理,提高投訴門檻,增加行政溝通先行機制,化解誤會、杜絕濫訴。

2.《解聘辦法》調查機制以情節程度已涉及教師法停解聘案件為主,移除僅涉懲處案件直接派員調查程序規定,回歸考核辦法處理,避免小案大辦。

3.強化學校處理校園事件能力,辦學應優先於辦案,重建校園信任。

新聞稿